Diabetiker davon zu überzeugen, eine Insulintherapie zu beginnen, ist oft schwierig. Die Therapieakzeptanz und -adhärenz lassen sich jedoch deutlich verbessern, wenn Antidiabetika nur einmal wöchentlich verabreicht werden. Mit Insulin icodec steht nun ein lang wirksames Wocheninsulin zur Verfügung. Die modifizierte Insulinvariante zeichnet sich durch eine lange Halbwertszeit aus: Ein an Albumin gebundener Insulinspeicher ermöglicht eine kontinuierliche Abgabe des Wirkstoffes mit einer wöchentlichen Anwendung. Die hohe Bindungsneigung des Basalinsulin-Analogons an Albumin wird durch eine langkettige Fettsäure vermittelt und durch eine verminderte Affinität zum Insulinrezeptor begünstigt. Diese Modifikationen erhöhen zudem die molekulare Stabilität und die Löslichkeit von Insulin icodec. Klinische Studien mit Insulin icodec bestätigen eine effektive Blutzuckersenkung bei niedriger Hypoglykämierate. Bei Erwachsenen mit Diabetes mellitus ist eine Monotherapie oder jede Kombination mit oralen Antidiabetika, GLP-1-Rezeptoragonisten und Bolusinsulin möglich.

Alle CME-Fortbildungen Diabetes

Kostenlose CME-Fortbildungen für Diabetologen: Vertiefen Sie Ihr Wissen zu Diabetes Typ 1 und Typ 2, Insulintherapie, oralen Antidiabetika und metabolischem Syndrom. Unsere Online-Kurse behandeln auch komorbide Erkrankungen wie Hypertonie, Adipositas und diabetische Folgekomplikationen. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Forschung und sammeln Sie flexibel Ihre CME-Punkte.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand

Jetzt kostenlos anmelden

Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien

Jetzt kostenlos anmelden

CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update

Jetzt kostenlos anmelden

Update Wundheilung und Ernährung - Teil 1

Wundheilungsstörungen sind eine ubiquitär auftretende Herausforderung insbesondere im stationären Setting. Komorbiditäten begünstigen die Problematik und erhöhen das Risiko für chronische Wunden. Neben Begleiterkrankungen können auch ungünstige Ernährungsgewohnheiten die Wundheilung verzögern, da entsprechende Metaboliten für den Wundverschluss fehlen. In dieser Fortbildung soll zunächst ein grundlegendes Verständnis für Wunden und Wundarten geschaffen werden, ehe auf den physiologischen Wundheilungsprozess eingegangen wird. Im Anschluss daran werden mögliche Störfaktoren beleuchtet. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Ernährung gelegt werden und auf die Möglichkeiten, Zustände der Mangelernährung zu erfassen.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

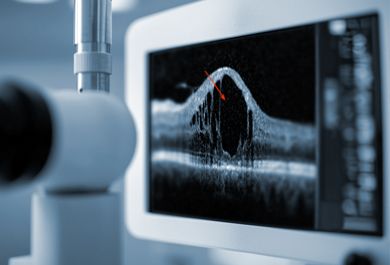

Diabetes und Auge – die Routine durchbrechen

Ein Diabetes mellitus geht mit zahlreichen makro- und mikrovaskulären Komplikationen einher. Auch das Auge kann betroffen sein: Das diabetische Makulaödem (DMÖ) ist eine der häufigsten Gründe für eine erhebliche Sehbeeinträchtigung bei Patienten im erwerbsfähigen Alter. Zahlreiche Therapieoptionen stehen zur Verfügung und können bei rascher und konsequenter Anwendung Seh- und Lebensqualität der Betroffenen langfristig erhalten. Dabei rückt aufgrund der Schlüsselrolle entzündlicher Mechanismen bei dieser Erkrankung neben der Anti-VEGF-Therapie (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) zunehmend auch die intravitreale Kortikosteroidtherapie in den Fokus. Erfahren Sie hier, wie häufig Augenuntersuchungen bei Diabetes erfolgen sollten, welche Therapieoptionen bei DMÖ bestehen und wie u. a. Biomarker eine individuelle Therapieplanung beeinflussen können.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

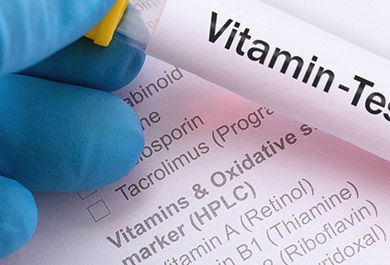

B12, B6, und Folsäure – Bedeutung der Trias für den Stoffwechsel

Die Trias der Vitamine B12, B6 und Folsäure muss gleichzeitig vorhanden sein, damit der Stoffwechsel in den Folat- und C1-(Methylierungs-)Zyklen ungestört vonstattengehen kann. Unterversorgung mit diesen Vitaminen kann zu erheblichen Defiziten bei den Synthesen der Nukleinsäure und Neurotransmitter führen und die Bildung und Instandhaltung der Myelinscheiden behindern. Zu den schwerwiegenden Folgen eines Mangels zählen eine gestörte Zellteilung sowie neurologische Defizite und Blutbildveränderungen. Die Häufigkeit der neurotropen Effekte eines B-Vitaminmangels und seine Ursachen werden vielfach unterschätzt. Die Therapie mit einer Vitaminkombination ist einfach und effektiv. Sie führt oft zu einer Verbesserung oder einem Verschwinden der Symptome. Die parenterale Therapie kann für Patienten, die aufgrund von Medikamenteneinnahme oder Resorptionsstörungen ein hohes Risiko für einen Vitaminmangel haben oder die von einer Langzeitwirkung profitieren, von Vorteil sein.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Adipositas und Komorbiditäten: Fokus Herz

Die Adipositas ist eine chronische Systemerkrankung, deren Definition sich in letzter Zeit grundlegend erweitert hat. Neben einem durch die starke Vermehrung des Körperfettes erhöhten Body-Mass-Index (BMI) liegen auch körperliche Beeinträchtigungen durch verschiedene Komorbiditäten vor, die mit einem hohen Risiko für Folgeerkrankungen assoziiert sind. Zur Pathophysiologie der Adipositas gibt es interessante Daten, die eine zentrale Störung des Essverhaltens belegen. Dadurch fällt es den Betroffenen schwer, die Erkrankung allein mit basistherapeutischen Maßnahmen zu kontrollieren. Die Diagnostik der Adipositas beschränkt sich nicht nur auf die Bestimmung des BMI, sondern bezieht ergänzende anthropometrische Maße und ein Staging körperlicher und mentaler Folgeerkrankungen mit ein, um das individuelle Risiko besser abschätzen zu können. Die Adipositasbehandlung ist deshalb weit mehr als nur eine Reduktion des Körpergewichtes. Die Inkretin-basierte Therapie stellt die derzeit wirksamste medikamentöse Option zur Gewichtsabnahme dar und bietet gleichzeitig die Chance für eine kardiovaskuläre Risikoreduktion.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Retinale Revolution? Biomarker und Bildgebung bei DMÖ und RVV

Makulaödeme als Folge einer diabetischen Retinopathie oder infolge eines retinalen Venenverschlusses zählen zu den häufigsten Ursachen für eine erhebliche Verschlechterung des Sehvermögens und können Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen. Pathophysiologisch entsteht das Makulaödem durch eine mittels Ischämie bedingte Freisetzung von Entzündungsmediatoren, die anatomische Veränderungen in der Netzhaut und eine erhöhte retinale Gefäßleckage hervorrufen, die gemeinsam das Sehvermögen beeinträchtigen können. Wichtig sind eine rasche Diagnosestellung sowie eine konsequente und individualisierte Therapie, um die Sehkraft der Betroffenen zu erhalten oder sogar wieder zu bessern. Erfahren Sie hier, wie nicht invasive Biomarker und künstliche Intelligenz (KI) zu frühzeitiger und präziser Diagnose sowie Therapieplanung und -kontrolle und so zum Sehkrafterhalt beitragen können.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Praxiswissen: Diabetes und Multimorbidität – Teil 1

Die Prävalenzraten von Übergewicht und Typ-2-Diabetes nehmen in Deutschland weiter zu. Bei der Mehrzahl der Betroffenen geht der Typ-2-Diabetes mit weiteren Komorbiditäten einher, die zusammenfassend als Metabolisches Syndrom bezeichnet werden. Ein längerfristig unbehandelter oder unzureichend eingestellter Typ-2-Diabetes kann ernste Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Im vorliegenden ersten Teil der Fortbildung werden neben wichtigen epidemiologischen Daten die Risikofaktoren für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes beleuchtet. Besonderes Augenmerk gilt den Folgeerkrankungen Retinopathie, Nephropathie, Neuropathie, Gastroparese und diabetisches Fußsyndrom. Zudem werden aktuelle Empfehlungen für ein Diabetes-Screening sowie das leitliniengerechte Vorgehen zur Einstellung von Blutzucker, Triglyceriden, Cholesterin und Blutdruck vorgestellt. Hier geht es zum Teil 2 der Fortbildung: <a href="https://www.cme-kurs.de/kurse/praxiswissen-diabetes-und-multimorbiditaet-teil-2/">Praxiswissen: Diabetes und Multimorbidität – Teil 2</a>

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Typ-1-Diabetes: Eine Autoimmunerkrankung in Stadien und Früherkennung

Der Typ-1-Diabetes (T1D) ist eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen im Kindes- und Jugendalter auf Basis einer Autoimmunerkrankung, bei der es zu einer fortschreitenden Zerstörung der insulinproduzierenden β-Zellen des Pankreas kommt. Da die Inzidenz des T1D stetig zunimmt, rückt die Früherkennung noch vor Auftreten der ersten Symptome in den Vordergrund, um potenziell lebensbedrohliche Komplikationen zu vermeiden. Durch eine frühzeitige Testung auf T1D-spezifische Autoantikörper kann man Typ-1-Diabetes in einem frühen Stadium erkennen und behandeln. In diesem Zusammenhang werden Einblicke in die T1D-Pathogenese gegeben und die wichtigsten Grundlagen für ein erfolgreiches Frühscreening erläutert. Ein Früherkennungsprogramm für einen präsymptomatischen Typ-1-Diabetes bei Kindern, die Fr1da-Studie, wurde 2015 vom Institut für Diabetesforschung am Helmholtz Munich initiiert und 2021 auf die Bundesländer Niedersachsen, Hamburg und Sachsen sowie seit dem 1. Mai 2025 auf Hessen und Rheinland-Pfalz ausgeweitet. Das Studienprogramm umfasst ein effizientes Frühscreening- und Betreuungsprogramm, das im Folgenden ebenfalls vorgestellt wird.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Typ-2-Diabetes: Patientenfälle aus der Hausarztpraxis

In den letzten Jahren hat sich die Therapie des Diabetes mellitus zu einer Behandlung weiterentwickelt, die den gesamten Patienten im Blick hat. Ziel ist es, auch das Risiko für mikro- und makrovaskuläre Folgekomplikationen wie u. a. koronare Herzkrankheit, atherosklerotische Erkrankungen, Nephropathie, Schlaganfall und Herzversagen zu reduzieren. Zahlreiche wissenschaftliche Studien, deren Erkenntnisse bereits in aktuelle Leitlinien eingeflossen sind, haben gezeigt, dass moderne Therapieoptionen zusätzlich zur Stabilisierung der Stoffwechsellage auch dazu beitragen, das Risiko für diese Folgeerkrankung und deren Progression zu reduzieren. In dieser Fortbildung erfahren Sie praxisnah, wie sich diese Erkenntnisse im klinischen Alltag umsetzen lassen. Anhand von fünf Fällen wird anschaulich erläutert, welche Parameter zur Erkennung von Risikofaktoren oder Begleiterkrankungen beitragen und welche Therapieanpassungen sich daraus ergeben.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update Fettleber: Einfluss von Komorbiditäten und neue Therapiemöglichkeiten

Die metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) ist die häufigste Lebererkrankung in der westlichen Welt. Das Erkrankungsspektrum reicht von einer einfachen Leberverfettung, der sogenannten Steatose, über entzündliche Veränderungen bis hin zur Leberfibrose. Die MASLD ist Bestandteil eines pathogenetischen Netzwerkes verschiedener Stoffwechsel- und kardiovaskulärer Erkrankungen. Insbesondere die Insulinresistenz und der Typ-2-Diabetes spielen eine wichtige pathophysiologische Rolle und sind auch mit der Progression assoziiert. Trotz der hohen Prävalenz bleibt MASLD häufig unentdeckt, weshalb die Nutzung effizienter Screening-Verfahren in der Praxis essenziell ist. Die Basistherapie besteht aus strukturiertem Gewichtsverlust und der Behandlung metabolischer sowie kardiovaskulärer Komorbiditäten. Spezifische zugelassene Therapien fehlen derzeit noch, jedoch zeigen erste Ergebnisse aus klinischen Studien, dass Antidiabetika und Adipositas-Medikamente, insbesondere Inkretinmimetika, positive Effekte auf die Leberhistologie haben können. Die pharmakologischen Innovationen entwickeln sich in den letzten Jahren dynamisch. Inkretinmimetika und neue Wirkstoffe wie THR-β-Agonisten, PPAR-Agonisten und FGF21-Analoga zeigen vielversprechende Ergebnisse in klinischen Phase-II- und Phase-III-Studien.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Typ-2-Diabetes und Albuminurie – Identifizierung, Behandlung, kardiovaskuläre Protektion

Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes (T2D) und einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) ist die Albuminurie ein Marker für die Geschwindigkeit des renalen Filtrationsverlustes. Dieser Parameter wird in der Praxis immer noch zu wenig bestimmt, ist aber der wichtigste Schlüssel für einen frühzeitigen Therapiebeginn. Alle relevanten Leitlinien haben die vorhandene Evidenz in Empfehlungen umgesetzt, um bei Patienten mit T2D und CKD das renale und kardiovaskuläre Risiko deutlich zu senken. Die Kombination von verschiedenen Wirkprinzipien hat in Analogie zur Herzinsuffizienztherapie bei der Behandlung der CKD zu deutlichen Fortschritten geführt. In der Phase-III-Studie FINEARTS-HF konnte außerdem gezeigt werden, dass der nicht steroidale Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist Finerenon bei Patienten mit einer symptomatischen Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) ≥40 % Diabetes-unabhängig den kombinierten Endpunkt bestehend aus der Anzahl der kardiovaskulären Todesfälle und Herzinsuffizienzereignisse reduziert hat. In der Praxis sollte ein frühzeitiges und regelmäßiges Screening bei Risikopatienten erfolgen, damit noch mehr Menschen von der Evidenz profitieren können.