Der Weg zur Diagnose einer seltenen Erkrankung ist sowohl für Ärzte als auch für die betroffenen Patienten eine große Herausforderung. Große Datenbanken können nicht nur direkt genutzt werden, sondern stehen auch KI-gestützten Symptom-Checkern und Chatbots als Informationsquelle zur Verfügung. Mit einem KI-Anamnese-Tool, mit dem der Patient vor dem Praxisbesuch seine Beschwerden strukturiert dokumentiert, können nicht nur Praxisabläufe effizienter gestaltet werden, sondern der Patient lernt dadurch auch seine Erkrankung besser kennen. Um datenschutzrechtliche und ethische Vorbehalte gegen die Anwendung von KI-gestützten Systemen in der Medizin einzuordnen, haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer entsprechende Leitlinien veröffentlicht. Die Sicherstellung der Datenqualität bei der KI-gestützten Suche nach seltenen Erkrankungen erfordert internationale Standards, eine regelmäßige Kuratierung der Ergebnisse sowie eine Quellentransparenz. „Deep phenotyping“ verbessert die Interoperabilität von Datenbanken und verbessert damit die KI-gestützte Suche nach seltenen Erkrankungen.

Alle CME-Fortbildungen Allgemeinmedizin

Kostenlose CME-Fortbildungen für Allgemeinmediziner: Erweitern Sie Ihr Wissen für die häusliche Praxis, Prävention, Diagnostik und Therapie. Unsere zertifizierten Online-Kurse decken relevante Themen wie chronische Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Impfungen, Ernährungsmedizin und Notfallversorgung ab. Lernen Sie flexibel und sammeln Sie CME-Punkte, um Ihre ärztliche Fortbildungspflicht zu erfüllen.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand

Jetzt kostenlos anmelden

Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien

Jetzt kostenlos anmelden

CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update

Jetzt kostenlos anmeldenFachartikel über Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Update Wundheilung und Ernährung - Teil 2

Die Wundheilung ist durch komplexe und energieintensive Umbauprozesse gekennzeichnet. Eine ausgewogene Ernährung ist daher essenziell, um die optimale Verfügbarkeit von Makro- und Mikronährstoffen zu gewährleisten. Eine abwechslungsreiche Ernährung, die zugleich den individuellen Energiebedürfnissen gerecht wird, kann Mangelzuständen und somit einer verzögerten Wundheilung vorbeugen. Für die Bereitstellung von Energie sind in erster Linie die als Makronährstoffe definierten Fette, Kohlenhydrate und Proteine verantwortlich. Der ausreichenden Versorgung mit Proteinen kommt insbesondere bei chronischen Wunden eine besondere Bedeutung zu. Demgegenüber stehen die Mikronährstoffe, die im Organismus beispielsweise bei biochemischen Reaktionen als Cofaktor oder Antioxidans fungieren. Zu den Mikronährstoffen zählen unter anderem Vitamine sowie Spurenelemente. Sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden und gelten daher als essenziell. Das ist im besonderen Maße für Nährstoffe wie Zink relevant, für die im Körper keine Speicherkapazität existiert. Auf Grundlage der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erfahren Sie in dieser Fortbildung, von welchen Ernährungsgewohnheiten Menschen mit Wunden profitieren können. Neben Tipps zur ausreichenden Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen werden aktuelle Studien zur Supplementierung dieser vorgestellt.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update Cannabisbasierte Therapie in der Praxis

Das Endocannabinoid-System ist bei der Entstehung und Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen wesentlich beteiligt. Cannabis wird seit Jahrtausenden, cannabisbasierte Arzneimittel (CBA) seit einigen Jahrzehnten zur Behandlung verschiedener akuter und chronischer Beschwerden eingesetzt. Cannabinoide werden u. a. angewandt, um Schmerzen, Spastik, Schlafstörungen, Angstzustände, Übelkeit und Appetitlosigkeit zu lindern. Es besteht eine mäßige bis hohe Evidenz dafür, dass CBA bei einem Teil der Patienten mit chronischen Schmerzen zu einer wesentlichen Schmerzreduktion sowie zu einer Verbesserung der physikalischen Funktion und der Schlafqualität beitragen können. Die schmerzlindernde Wirkung scheint weitgehend unabhängig von der Schmerzursache zu sein. Dabei regulieren CBA vorzugsweise die stressassoziierte Schmerzverarbeitung. Innerhalb eines niedrigen Dosierkorridors können CBA in der Regel sicher eingesetzt werden. Diese Fortbildung bietet einen Überblick über die neurobiologischen Wirkmechanismen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die klinische Evidenz zur medizinischen Anwendung von Cannabispräparaten. Dabei werden v. a. die Indikationen chronische Schmerzen und Spastik berücksichtigt.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

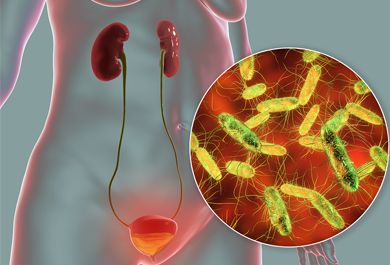

Harnwegsinfekte von unkompliziert bis rezidivierend

Harnwegsinfekte sind häufig, insbesondere bei Frauen und geriatrischen Patienten. Ärzte verschiedener Fachrichtungen werden regelmäßig damit konfrontiert. Aufgabe des Klinikers ist es einerseits, unnötige Diagnostik und Behandlungen zu vermeiden, und andererseits, einen bestehenden Diagnostik- und Therapiebedarf zügig zu identifizieren und anzugehen. Basierend auf der kürzlich aktualisierten Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Urologie wird im Folgenden der Umgang mit asymptomatischer Bakteriurie, unkomplizierten und rezidivierenden Infekten der unteren und oberen Harnwege, in diversen Risikogruppen erläutert. Ein besonderer Fokus liegt auf geriatrischen Patienten. Diverse Symptomenkomplexe und Verläufe werden durch Fallbeispiele veranschaulicht. Diese Fortbildung vermittelt praxisnahe Empfehlungen zur nicht pharmakologischen und pharmakologischen Behandlung akuter Harnwegsinfekte sowie zu geeigneten prophylaktischen Maßnahmen. Darüber hinaus werden Hilfsmittel aufgezeigt, die eine Risikoeinschätzung gängiger Medikamente ermöglichen, in Bezug auf unerwünschte Wirkungen am Harntrakt.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Diagnose der COPD - Abgrenzung zu Asthma

Die meisten COPD-Patienten werden in hausärztlichen Praxen diagnostiziert und behandelt. Dabei sind Fehldiagnosen keine Seltenheit. Am häufigsten bereitet die Abgrenzung zu Asthma Schwierigkeiten. Das liegt zum einen daran, dass die Symptome sehr ähnlich sein können. Zum anderen existieren Mischformen beider Erkrankungen. Erfahren Sie, warum eine korrekte Diagnose für die optimale Behandlung von Asthma und COPD entscheidend ist und welche Bedeutung die Spirometrie dabei hat. Anhand von zwei Patientenfällen aus der Hausarztpraxis werden leitliniengerechte Herangehensweisen in der COPD-/Asthmadifferenzialdiagnostik veranschaulicht.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Chronische Nierenerkrankung bei Typ-2-Diabetes – von der Evidenz zur Praxis

Patienten mit einem Typ-2-Diabetes haben nicht nur ein hohes kardiovaskuläres, sondern auch ein hohes renales Risiko, die die Lebenserwartung der Betroffenen deutlich verkürzen. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte hat sich die Behandlung dieser Patienten aufgrund der Ergebnisse von großen klinischen Studien grundlegend geändert. Eine intensivierte Blutzuckereinstellung galt zusammen mit einer möglichst hoch dosierten Blockade des Renin-Angiotensin-Systems lange Zeit als einzige Option, um eine Albuminurie als Marker für die durch Diabetes bedingte Schädigung des glomerulären Filters signifikant zu reduzieren. Die Einführung der SGLT-2-Inhibitoren ermöglichte erstmals nicht nur die Senkung des kardiovaskulären Risikos, sondern auch die Reduktion relevanter renaler Endpunkte durch antidiabetisch wirksame Substanzen. Der nicht steroidale Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist (MRA) Finerenon ist eine neue nicht antidiabetisch wirksame Therapieoption, mit der eine Reduktion des kardiovaskulären und renalen Risikos von Patienten mit einem Typ-2-Diabetes und mit chronischer Niereninsuffizienz mit Albuminurie dokumentiert werden konnte. Die Substanz kann in Kombination mit GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT-2-Inhibitoren verwendet werden. Die Serumkaliumkonzentrationen sind dabei regelmäßig zu überprüfen.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Unverträglichkeit, Allergie, Anaphylaxie – Diagnostik und Management

Unverträglichkeiten und Allergien sind in jedem medizinischen Fachbereich relevant. Die Frage nach Allergien und Unverträglichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Anamnese und Aufklärung. Unverträglichkeiten können unspezifische Beschwerden verursachen und führen Patienten regelmäßig in die ärztliche Praxis. Es ist wichtig, die pathophysiologischen Unterschiede zwischen Allergie und Unverträglichkeit zu kennen. Die behandelnden Ärzte sollten mit den Vorgaben der aktuellen S2K-Leitlinie zur Behandlung einer Allergie und Vorbeugung einer Anaphylaxie vertraut sein. Die Leitlinie stellt zudem zum ersten Mal Indikationen zur Verordnung eines zweiten Adrenalin-Autoinjektors (AAI) vor. Diese Fortbildung beschreibt das Akutmanagement der Anaphylaxie und das diagnostische Monitoring im weiteren Verlauf. Dabei werden unter anderem anhand der Differenzierung zwischen Weizenallergie und Glutenunverträglichkeit grundsätzliche Eigenschaften von Allergien und Unverträglichkeiten aufgezeigt.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Lysosomale Speicherkrankheiten frühzeitig erkennen

Lysosomale Speicherkrankheiten (englisch „lysosomal storage diseases“, LSD) sind eine Gruppe von >50 genetisch bedingten Stoffwechselerkrankungen. Durch einen genetischen Defekt eines lysosomalen Enzyms oder Aktivatorproteins kommt es zur Akkumulation spezifischer Substrate in den Lysosomen. Daraus resultieren Störungen wichtiger zellulärer Prozesse und Schäden in zahlreichen Organsystemen. Je nach Variante und Schweregrad können LSD zu zahlreichen schweren Symptomen und zu früher Mortalität führen. Eine möglichst frühzeitige Behandlung zum Erhalt wichtiger Körperfunktionen ist von kritischer Bedeutung. Lange Zeit war lediglich eine symptomatische Therapie möglich. Heute steht mit der lysosomalen Enzymersatztherapie für viele LSD ein kausaler Behandlungsansatz zur Verfügung. Die Herausforderung besteht allerdings darin, LSD rechtzeitig zu erkennen. Dies wird durch die vielen unspezifischen, anfangs scheinbar nicht zusammenhängenden Symptome erschwert. Daher ist es wichtig, die häufigsten Symptome von LSD zu kennen. Besteht erst einmal der klinische Verdacht, lässt sich dieser heute zumeist mit Trockenbluttests schnell und unkompliziert diagnostisch abklären.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Praxiswissen: Diabetes und Multimorbidität – Teil 2

Typ-1- und Typ-2-Diabetes sind Stoffwechselerkrankungen, die unbehandelt zu zahlreichen Folgeschäden führen können. Zu den Folgeerkrankungen zählen u. a. Krebserkrankungen wie das kolorektale Karzinom, das Pankreaskarzinom und das hepatozelluläre Karzinom. Bei Patienten mit Typ-1-Diabetes besteht neben den typischen Folgeerkrankungen, die aus der Stoffwechselstörung resultieren, eine erhöhte Komorbidität mit anderen immunologisch vermittelten Erkrankungen wie der Autoimmunthyreoiditis und der Zöliakie. Das gleichzeitige Vorliegen eines Diabetes und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung wirkt sich prognostisch besonders ungünstig aus. Daneben mehren sich Hinweise, dass Diabetespatienten ein erhöhtes Risiko für Demenzerkrankungen aufweisen. Nach Diagnose einer Demenz müssen die Therapieziele angepasst werden. Bei diesen Patienten steht die Vermeidung von Akutkomplikationen wie Hypoglykämie im Vordergrund.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update Wundheilung und Ernährung - Teil 1

Wundheilungsstörungen sind eine ubiquitär auftretende Herausforderung insbesondere im stationären Setting. Komorbiditäten begünstigen die Problematik und erhöhen das Risiko für chronische Wunden. Neben Begleiterkrankungen können auch ungünstige Ernährungsgewohnheiten die Wundheilung verzögern, da entsprechende Metaboliten für den Wundverschluss fehlen. In dieser Fortbildung soll zunächst ein grundlegendes Verständnis für Wunden und Wundarten geschaffen werden, ehe auf den physiologischen Wundheilungsprozess eingegangen wird. Im Anschluss daran werden mögliche Störfaktoren beleuchtet. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Ernährung gelegt werden und auf die Möglichkeiten, Zustände der Mangelernährung zu erfassen.

Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Idiopathische überaktive Blase (iOAB) – Update 2024

Bei der idiopathischen überaktiven Blase handelt es sich um einen weitverbreiteten Symptomenkomplex mit dem Kernsymptom imperativer Harndrang mit oder ohne Dranginkontinenz, begleitet zumeist von Pollakisurie und Nykturie. Die Erkrankung führt häufig zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität. Sie stellt zudem eine hohe gesundheitsökonomische Belastung dar. Bei geriatrischen Patienten ist die Harninkontinenz Teil eines geriatrischen Syndroms. Bei der Diagnostik geht es vor allem darum, andere Ursachen der Symptomatik auszuschließen. Die therapeutische Palette reicht von allgemeinen Maßnahmen der Lebensführung über ein Blasen- und Beckenbodentraining bis hin zu einer Pharmakotherapie und minimalinvasiven Verfahren wie der Injektion von Botulinumtoxin A und der Neuromodulation. Die prophylaktische Gabe von Antibiotika in Rahmen von minimalinvasiven Verfahren sollte den Prinzipien des Antibiotic Stewardship folgen. Chirurgische Eingriffe stellen eine Ultima ratio dar. Behandlungsziel ist die Reduktion des imperativen Harndranges sowie der begleitenden Symptome und damit einhergehend die Verbesserung der diesbezüglichen Lebensqualität.